会津地域と東京の商店街との広域連携

「地方物産の東京への普及・観光誘客」調査研究事業(東京支部・福島県支部広域連携事業)

会津地域と東京の商店街との広域連携について

[要約版]

1.調査研究事業の目的

全国的に多くの商店街を取り巻く経営環境は、マクロ景気の回復基調とは裏腹に大型店の出店攻勢、消費者ニーズの多様化、購買構造の変化などにより、物販店を中心に厳しい状況に直面している。 一方国でも、まちづくり3法の見直しを進め、福島県でも「まちづくり条例」が本年10月より施行されようとしている。しかし、大型店の郊外への出店規制をするだけで解決できるほど単純なものでもない。

また、昨年度から日本でもトータルの人口が減少する、いまだ経験のない少子高齢化社会を迎えており、多くの高齢者が安心して暮らしていける買物環境を整備していくことは地方だけでなく東京においても商店街の役割が問われている。

商店街研究会では、(社)中小企業診断協会で平成17年度から支部間を越えた調査研究による連携事業を支援することが発表されたことを受けて、東京の商店街と東京以外の地方の商店街との連携事業を模索検討した。

その結果、会津若松市に注目した。その理由は、中心市街地活性化法が施行された後、会津若松市では同法に基づいて中心市街地活性化の基本計画を策定するとともに、その中核を担うTMOとして「(株)まちづくり会津」を設立していた。

この設立は同法の下でのTMO第一号であり、それだけ危機感を持って意欲的にまちづくりに取り組んでいると判断した。事実、HPでの情報でも様々な事業を展開するとともに10以上の商店街が街の構想を打ち出してイベント等を展開している。

一方、東京の商店街でも先進的な取組みとして地域の資源を生かしたり、地域との連携により地域の活性化を図ったり、空き店舗に地方と連携して観光物産店を誘致して、にぎわいを創出したり等、新しい動きが起きている。

また、地方でも観光を軸に地域の活性化を図っている事例も散見されるようになってきた。そこで今回の調査研究事業は、地方の観光振興の一環として東京の商店街の「物産館」の役割・効果を中心に検証すべく調査研究を行った。

具体的には、福島県支部の三浦支部長とお会いした機会に、支部間連携の提案を行ったところ、三浦支部長から当研究会の提案を快く受け入れていただいたことによって今回の調査研究事業がスタートした。2次的には、この連携事業を通じて東京の商店街・行政と会津若松市の商店街やまちづくり団体、行政との交流・連携が行われ、ネットワークが広がっていくことも狙いとした。

2.会津若松市と東京の商店街の現状と取り組み

| 会津若松市 | 東京都 | |

| 現状 | 1)人口約12万人の城下町 |

1)人口約1,200万人の大都市 |

| 取組み | 会津若松市は全国に先駆けて第三セクターによる(株)まちづくり会社を設立して中心市街地を活性化するための活動を行っている。基本計画は「市街地の整備改善」と「商業などの活性化」を両輪に構成され、基本テーマは「城下町回廊のにぎわい」である。 |

東京の商店街では、空き店舗の解消と大型店との差別化および集客を図ってにぎわいを創出するために、地方の「物産館」を運営する事例が先進商店街で取り組まれている。 |

3.アンテナショップに対する消費者アンケート結果

1)調査概要

| 実施目的 | アンテナショップの展開が、参加する市町村に訪問客の増加をもたらすかを検証する。 |

| 実施対象 | アンテナショップで買物を済ませた男女顧客99名。 |

| 実施時期 | 平成17年11月12日(土)、20日(日) |

| 調査方法 | 調査員による店頭での面接調査 |

| 調査項目 | ①「とれたて村」の認知経路 ②購買商品および購買理由 ③参加している市町村への訪問意思および訪問理由 ④意見・要望 |

2)調査結果

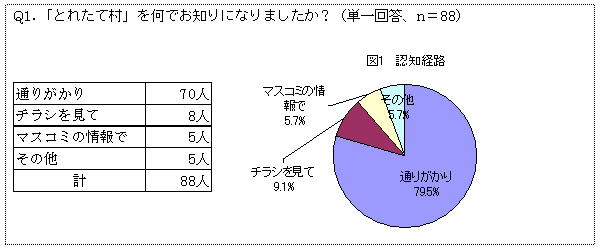

① 「とれたて村」の認知経路

「とれたて村」の認知経路を尋ねたところ、「通りがかり」と答えた来店者が79.5%にのぼり、次いで「チラシを見て」との回答が9.1%となった。また、「とれたて村」がオープン時に全国紙などで取り上げられたこともあり、「マスコミの情報で」と答えた来店者も5.7%いた。その他には「知人の紹介」「イベントを見た」といった回答がある。

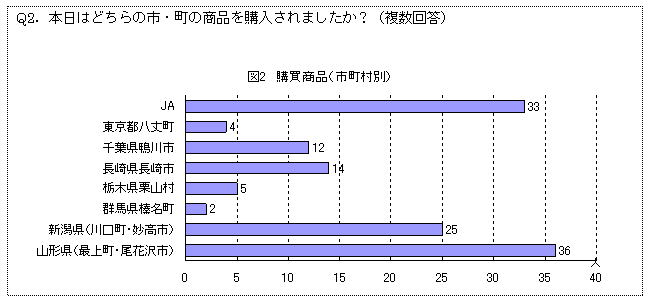

② 「とれたて村」での購入商品及び購入理由

来店者が購入した商品を市町村別にみると、JA東京あおばの朝採り野菜などの人気が高く、購入者は33人となっている。(山形県と新潟県は、それぞれ最上町・尾花沢市、川口町・妙高市の商品購入者を合算している)

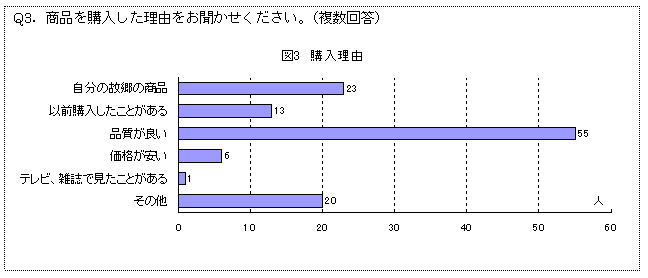

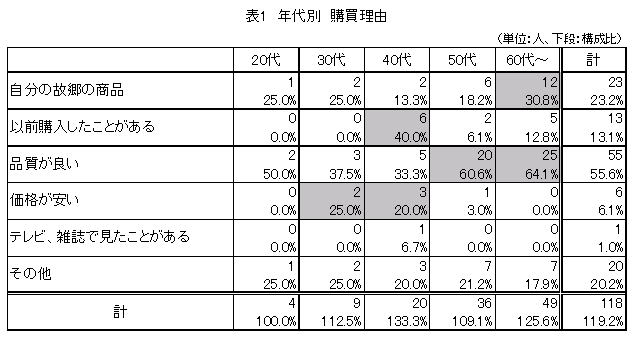

購買理由を尋ねたところ、「品質が良い」と回答した来店者が55人と最も多く、「自分の故郷の商品」「以前購入したことがある」と続く。「その他」には、「美味しそう」「珍しかったから」「試しに購入した」などの回答がある。なお、「新鮮」や「安全」といった回答は「品質が良い」に、「家族の故郷の商品」という回答は「自分の故郷の商品」に含んでいる。

③ 年代別の購入理由

購買理由を年代別にみると、60代以上の64.1%、50代では60.6%の来店者が品質の良さを挙げている。一方、50代以上で価格の安さを挙げる来店者は少ないが、30代および40代で、その比率が高まる。また、「自分の故郷の商品」は60代以上、「以前購入したことがある」は40代からの回答が多かった。

④ 自治体への訪問意思及び訪問理由

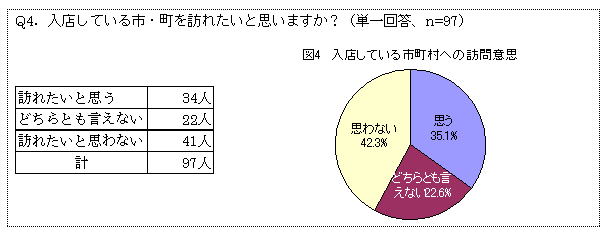

「とれたて村」に入店している市町村への訪問意思を尋ねたところ、「訪ねたいと思う」が35.1%、「訪ねたいと思わない」は42.3%であった。

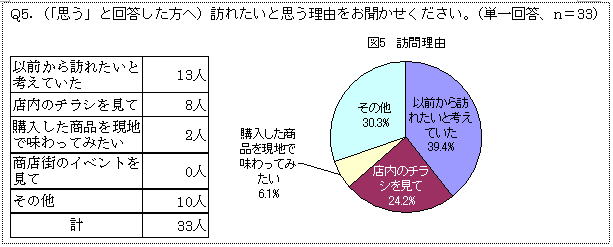

次に、「訪ねたいと思う」と回答した来店者に、その理由を尋ねたところ「以前から訪ねたいと考えていた」が39.4%と最も多い。また、「とれたて村」での買い物が市町村訪問の動機付けになったとみられる「店内のチラシを見て」は24.2%、「購入した商品を現地で味わってみたい」が6.1%となった。「その他」には「自分・家族の故郷だから」「地方に憧れる」などの回答がある。

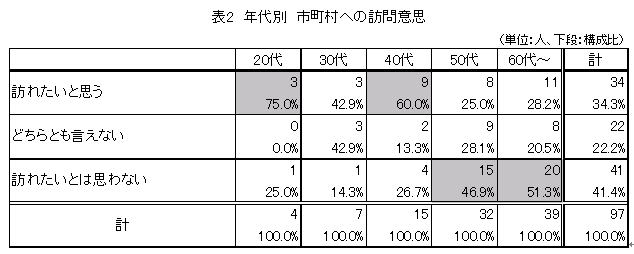

⑤ 年代別の市町村への訪問意思

さらに、「訪ねたいと思う」と回答した来店者の理由を年代別にみると、40代及び50代の半数が「以前から訪れたいと考えていた」を挙げている。また、「店内のチラシを見て」「購入した商品を味わってみたい」の2つの回答の合算は、年代間に大きな差は見られない。

⑥ 自由回答

(代表的な肯定意見)

・「野菜類が新鮮」

・「珍しい地方の特産品が買えて嬉しい」

・「産地直送で安心して購入できる」

(価格に関する意見・要望)

・「値段が安ければ毎日でも買い物に来たい」「品質は良いが、スーパーに比べて価

格が高い」(ともに60代以上、女性)

・「この品質であれば、価格は安いのではないか」(30代、女性)

・「価格は少々高くても美味しいものが欲しい(60代以上、女性)

(品揃えに関する意見・要望)

・「地方の特産品で、季節ごとに旬の商品を置いて欲しい」(50代、女性)

・「入店する市町村の数をもっと増やして欲しい」(20代、男性)

・「地方にこだわらず、新鮮な地場商品を充実させた方が良い。珍しい商品はデパートで買える」(60代以上、女性)

・「海産物が少ない」「内地産の豆類が欲しい」「漬物類の品揃えを厚くして欲しい」

(ともに60代以上、女性)、「珍しい地酒、地ビールを仕入れて欲しい」(50代、女性)

3)まとめ

①入店している市町村への訪問意思を持つ来店者が3割強存在することを確認できた(図4)。一方、年代別では「とれたて村」のメイン顧客といえる50代以上で、訪問意思を持つ来店者の比率が低くなる傾向もみられた。(表2)

②今後は、「安心・安全」「新鮮」「珍しい」といった顧客ニーズに即した商品の供給や、チラシ・パンフレットなどを活用した「その気にさせる」情報発信が求められる。

③「現地の人と触れ合えば訪問意思が助長される」といった来店者の声があるように、アンテナショップへの「モノ」「情報」の提供のみならず、「ヒト」が自ら店頭に出向き、市町村の歴史や風景、特徴を生の声で伝えることが重要と考えられる。

4.会津若松市、まちづくり関係者への提案

1)あるべき姿

①街なかに城下町のイメージを残した古きよき時代の風情を楽しむことができる商店街や空間があること。また、商店街が活気に満ちていること。

②そのエリアを地元の人はもとより観光客が回遊して見て楽しみ、休憩したり、買物・食事をしたりすることができる仕組みが出来上がっていること。

③さらに、観光滞在型のニーズにも対応できる仕組みが出来上がっていること。

④それらがセットになって会津地域の情報を発信・収集しやすい環境が出来上がっていること。

2)課題

①面としてのまちづくりを進めること。そのために、行政、地域が一体となって街づくりを進めていく。

②商店街として地元客はもとより観光客を楽しませる仕組みを構築していく。また、個店の経営レベルのアップを図っていく。

③会津地域の情報の発信、ブランド産品の啓蒙・情報発信をさらに推し進める。

3)まちづくりへの提案

①街なかへの定住人口増加策の検討

高齢者が歩いて暮らせるコンパクトシティ構想など。

②社会的資金・金融の確保システム

今後はさらにハード面で街の魅力(城下町としての歴史的な街並み)を再現していく必要がある。そのために、(1)「公益信託」(2)「公社資金」(3)「市民税の活用」などを提案。

③住民意識の転換・地域力の養成(自主・自助)

地方分権の趣旨を生かした住民意識の転換とともに商店街組織などコミュニティの地域力を養成していく取組みと動機づけの仕組みづくり。

④ソフトな経営資源の充実と施策

コミュニティビジネスの創出、既存のまちづくり団体への支援を提案。

4)商店街にぎわいづくりへの提案

①にぎわいづくりのための施策

最近では、個店の経営強化・販促と商店街の集客を兼ねて通年で行える「1店逸品運動」を提案。

②個店の経営強化

接客レベルの向上などを目的にグループでの経営改善セミナーの開催や場合によっては業態転換などを提案。

③地域との連携

地域の各種団体と商店街の関係強化を図り、商店街のサポーター役として地域の各種団体と連携していくことを提案。

5)観光情報の発信・誘客①都内での常設による情報発信

昨年度はディスティネーションキャンペーンで会津をPRしていたが、今後も継続してPR活動、情報発信が重要な役割を占めている。幸い、会津地域には、会津ブランド製品を始め会津の歴史・文化施設が多数ある。

一方、東京には一大消費地ということもあって全国から様々な拠点(以前は東京駅周辺の物産館など)が存在していた。しかし、最近の傾向は地域の分散化とともに都内各地の商店街にアンテナショップを出店するケースが増えている。

前掲のアンテナショップ「麦わら帽子」、阿佐ヶ谷のアンテナショップ、板橋・大山銀座商店街「とれたて村」などである。特に、板橋・大山商店街で行った調査では商品を購入したお客様に「訪れたいと思う」と回答した人が34%と約1/3となっている。

②都内にある支援団体「会津赤べこ会」との連携強化

現在、会津若松市では、神奈川県・横須賀市、東京・日野市と連携しているが、今後は東京での支援組織である「赤べこ会」との連携を視野に入れながら多面的に都内での常設による情報発信にも力を入れていかれることを提案する。

?

東京支部・商店街研究会

福島県支部・会津グループ